Client: Kadinche

Produce / Production / Dev: Kadinche

Creative Direction / Experience Design: sabakichi / Yuki Kinoshita (Domain)

Technical Support: NTT QONOQ,inc.

Special Thanks: 認定NPO法人アルテピアッツァびばい, ポートヘフナー株式会社

Site: 安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄

Date: 2025/11/25

安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄の協力のもと行われた、Mixed Realityを用いて作品展示体験を向上させる実証実験プロジェクト。

Domainはプロジェクト全体のクリエイティブディレクション、および体験デザインとデザインコンセプト(企画)、インターフェースデザイン、グラフィックデザインを担当。

彫刻という極めて物質的な魅力をもつ作品群に対して、そのアナログな鑑賞体験を損なうことなく、デジタルな情報提示の恩恵を人間にとってより自然な状態で享受できる新しい在り方を志向する、インターフェースと情報提示手法を設計した。

Immersal社のVPS(Visual Positioning System)による高精度な位置推定と、NTTコノキューデバイス開発の国産XRグラス「MiRZA®(ミルザ)」を技術セットとして採用。xR技術を用いた展示コンテンツを誰でも編集可能なものとするMR体験統合管理システム「Kadinche Layerd®︎」を用いて、専用インターフェースとともにデジタルコンテンツを空間へとオーサリングし、作品鑑賞体験への影響とその価値について効果測定を行った。

展示体験デザインとインターフェースのコンセプト (文章解説, 4230字)

情報を求める際、私たちは面(スクリーン)を通じて向こう側からそれを取り出すことが当たり前だと考える。現代の私たちは、そうしたモデルの中に生きている。テレビやスクリーンによるメディア表現物が当たり前に存在する社会に生を受けた世代にとって、それは無自覚的で、とても自然なものであって、生まれた時から疑う余地のない構造として横たわっている。

しかし本来、情報を得るという行為は、何らかとコミュニケーションをするということだ。コミュニケーションの対象は人であっても物であっても変わらない。情報を得るために何かと接するたび、その境界面には常にインターフェースが生まれる。インターフェース同士がメディア(媒体)を介して相互に情報の交換を行う。コミュニケーションはインターフェース同士の相互作用によって機能する。そして私たちの持つ主たるインターフェース──世界との境界面を構成する要素の1つとして皮膚がある。世界に触れ、情報を得る。私たちが情報を獲得する最もプリミティブな方法は触れることにある。同時に触覚だけでなく、身体のあらゆる感覚はインターフェースとして機能し、認識を通じて世界に自らを実在させる役割を果たす。

現在のスクリーンの形式と概念は──あくまで1つの見方としてだが──歴史的には劇場のプロセニアムアーチから端を発する。プロセニアムアーチは虚構の世界と現実の観客席とを分け隔てる境界の役割を果たす額縁である。こうした劇の構造は、映画やゲーム等のメディア表現の進歩を通じてそのまま現代へと受け継がれてきた。だからこそ私たちは、情報を取り出すための面を幕(スクリーン)と呼ぶ。スクリーンを通すことで私たちはその先にあるものが虚構(フィクション)であると認識する。劇場から生まれた第四の壁を眺める関係性は現在でも続いている。その先にあるものは虚構であり、スクリーンは虚構のシンボルである。構造的に定義された虚構性は、“デジタル”に漂う奇妙な存在の軽さや嘘くささを形づくっている。

昨今、スクリーンに触れ、タッチスクリーン越しに“向こう側の存在”に触れようとするインタラクションがコンピューティングの主流となりつつあることは偶然ではないだろう。人間にとって情報とは実在である。本来、存在から得られる情報は、現在私たちが交換している所謂“情報”とは似て非なるものであり、存在こそが豊かな情報の本来の受け皿(メディア)である。その先が虚構であることを示し現実との境界となって心理的安全性を提供するスクリーンが、今では物理的現実世界とデジタルな世界との間を阻む障壁(スクリーン)となっている。

安田侃氏の彫刻作品は、基本的に誰でも自由に触れることができるように展示される。鑑賞者は、彫刻作品に触れるインタラクションによって大量の──非言語の──情報を得ることになる。そこでは彫刻は語る主体であると同時に、インターフェースとしても機能し、存在のメディアとなって情報の媒介を行う。曖昧な余地を讃えた、しかし力強く実在する在り方が無限の文脈の媒介手となって、日常を超えた特異なコミュニケーションを成立させる。身体というインターフェースを通じて、人間にとって最も原初的な、しかし極めて自然な方法によって、情報がやり取りされることになる。

何もしないインターフェースを志向する

いま、多くの情報が、本来表現されるべき形式(フォーマット)ではない状態で提示されている。本来、触れることもそうだが、言葉や視覚をはじめとする言語(視覚も言語の一体系として認識する)に依存しない未分化の情報は世界に溢れている。ここに豊かさや尊ぶべきものが宿る。現在の情報技術はこれらを強制的に変換し、本来の情報量を断絶している。その断絶の境界がスクリーンである。まずはこれを取り払う。空間がひと続きになる。取り払うと不自然になる。理を異にするものであるから当然である。

現在、一般に“情報”と呼ばれているものは、自らの実存を失った状態にある。これが空間へと出てくる。何かが空間に存在するということは、本来多くの情報を持っているはずであるから、ダウンコンバートされた情報が空間を媒体として姿を現すとき、欠落を補った状態の、本来の情報の姿を用意する必要が出てくる。現実の空間においては、情報を媒介するものは“存在”である。存在は情報を保持し伝達するメディアである。そして存在のメディアは空間である。これらを本来の状態へと戻すために、情報をただそこに、展示空間内へと“ある”状態へと還元していく。

情報をそこにある状態、つまり実在させるには、様々なアプローチが考えうる。一般には、表示機や機材等を用いて何らかの知覚情報の出力が行われる。スクリーンやスピーカー、プロジェクターやLED表示器、もちろんここにVR用のヘッドマウントディスプレイやMixed Reality用のデバイスも含まれる。

しかし、変質してしまった情報を実在させるために行う操作は、何かを付加することなのだろうかという疑問が浮かぶ。たとえば文字を立体化する。影を付ける。そこにあるように感じさせる。実際にそこにあるようには感じるが、付加された脚色は情報そのものとは一切関係がない。文字を立体化した場合、そこで表現されるのはただ「立体のオブジェクトがそこにある」という事実にしか過ぎない。実在性(Presence)の量は、情報の本質には何の影響も与えない。これが今まで多くのMixed RealityやAugmented Reality、広義のVirtual Reality領域が伝統的に行ってきた表現操作である。だがxR──知覚提示技術による表現の本懐は、飾り立てることではなく現実の編集を通じた存在そのものの制御にこそある。本来必要なのは、情報を、変質する以前の状態に立ち返らせることである。加えるのではなく、存在へと戻す。音声データであれば語り手の語る姿に、写真であればその風景そのものを存在させれば良い。情報から作為を取り除き、“何もしない”状態へと還元していく。

***

そこで「何もしない」理想的インターフェースを考えてみる。

あらゆる情報が、ただそこに存在している。すべての情報は鑑賞者の選択によって呼び出され(Adaptive)、しかし鑑賞者は選択をする必要がない(Zero Interaction)。

鑑賞者にとっては、何もせずに情報が手に入るのだから、学習コストが最小となる。展示者にとっては、鑑賞者の自由の一切を阻害することなく、最も自然な状態で作品を提示することができることを意味する。能動的に伝えるのではなく、あくまで「ただ提示すること」を目的とする。スクリーンによって分断され平面の中で虚構として扱われてきた情報が、メディアのフォーマットにより変質される以前の「ただそこにある存在」へと還元される。実存こそが、彫刻(物質に存在を依拠する作品)から最も近い距離に寄り添いつつも、同時に余計な脚色や作為を作品へと及ぼすことがない、最も理想的なコミュニケーションを構築する。

これらを実現するために、本プロジェクトでは、作品鑑賞時には一切の表示が視界へと介在しない──“何もしない”インターフェースを構築した。インターフェース自体は何もしない。ただそこにあるだけである。しかし鑑賞者の求めに応じて、適応的に情報をその場に“実在”させる機能を持つ。何もしないから、彫刻作品そのものは独立した鑑賞体験として成立する。一方で副次的な周辺情報や、従来CaptionやDescription等で扱われてきた背景情報といったものについては、作品の情報を鑑賞者が知りたいと思った時にのみ情報がそこに“存在”するように機能させる。情報提示の方法を備えたガイドシステムとして見れば、場合によっては無視できるという選択性の観点から従来の音声ガイドに近い“都合の良さ”を持ちながらも、鑑賞者の選択性と自由意思をより強固に担保する構造を与える。あたかも時空間を彫り刻むかのように、記憶や歴史、願いや想いが、Mixed Reality技術を用いた表現によって、その場に実在すると“感じられる”存在として提示される。

具体的には、作品の上部にインタラクションのシンボルを配置する。鑑賞者はこの仕組み──唯一の取り決め──だけを事前に学習する。従来のMixed Realityコンテンツ等で見られるような、認知負荷も精神的コストも高い学習を要する複雑な操作等はこれら一切を排除する(つまり鑑賞者はシンボルに対しても何もしない)。視界の外にあるから、意識して見ようとしなければ見えることはない。

鑑賞者は、作品鑑賞を終えて、気になるのであればそれを見る。ターゲットを意識などせずになんとなくその辺りをぼんやりと見るだけで良い。すると時空間に穴が開いて、そこから作品に紐づけられた情報を伝達する媒介たる“存在”たちがまろびでてくる。これは例えば、背景情報を語ってくれる人物が実際に語ってくれたり、関連する作品が展示されている遠隔地の空間がその場に現出する、といった具合に、情報がそれぞれに本来あるべき存在の在り方で空間的に示される。空間に曖昧に開いた窓のような格好であるから、そこから存在が際限なく溢れ出てくるということもない。もし気にならなければ無視して構わない。その場合には純粋な作品鑑賞体験だけが行われる。これをガイドシステムと呼ぶことが正確かどうかは不明だが、しかし少なくともこの仕組みを一口で語りうる言葉はまだこの世にはない。

情報を「現在のデジタル世界の情報」のまま提示することを止め、すべてが現実のレイヤーに存在として実在することによって、作品に対するそれぞれの情報の等価性が担保され、重要度やヒエラルキーに優劣がつくことがなくなる。従来のようなデジタル世界の論理ではない、実在する存在を通じた、人間にとって自然な情報コミュニケーションとなる。特別であることを剥奪された“ただそこにあるだけ”となったインターフェースを通じた情報の実在によって、キュレーターや展示者による展示作品に関する情報提示を行う際に“色”が付くことがなくなり、従来の美術展示では実現し得なかった、脚色のない極めてフラットな鑑賞が保障された作品展示体験が実現する。

©Kadinche Corporation

炭鉱町の小学校を改修した安田侃彫刻美術館は山の麓に静かに佇む

かつての炭鉱街と学校の記憶が刻まれた空間に 作品はただ存在している

彫刻たちは素っ気なく置かれ 向き合う者を待つ

物質的魅力とデジタルな価値とを共存させるには インターフェースはどうあるべきか

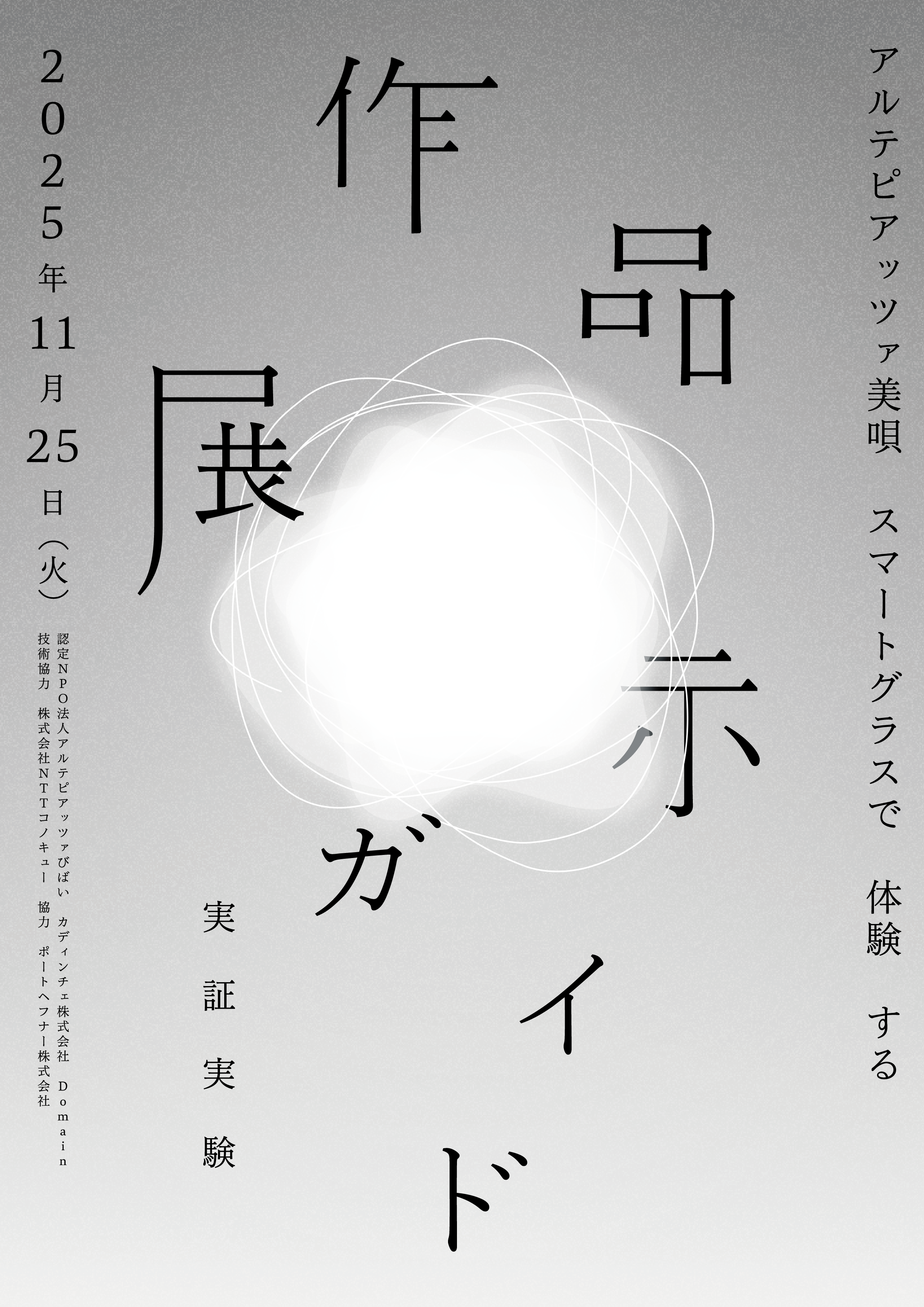

Poster Visual

プレスリリース:

安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄にて「スマートグラスで体験する作品展示ガイド」実証実験を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000060963.html

メディア掲載:

作品を邪魔しない“黒子”に徹するMRガイドとは? アルテピアッツァ美唄でカディンチェが示した「日本的DX」の形 – ITmedia PC USER

https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2512/10/news022.html

美術品解説、眼鏡越しに投影 アルテピアッツァ美唄でスマートグラス実証実験:北海道新聞デジタル

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1249880/

公式ブログ:

アルテピアッツァ美唄で実証された邪魔しないMR作品展示ガイド|カディンチェ株式会社 | kadinche corp.

https://note.com/kadinche/n/nd60881cd22e6

🖼️美術館で実証実験を行いました🏛️

— MiRZA【公式】 (@qonoq_devices) December 5, 2025

カディンチェさん(@kadinche)の提供するMR体験統合管理システム「Kadinche Layerd®」と #MiRZA を使った、美術館・博物館向け次世代展示ガイドシステムの実証実験を、北海道美唄市 安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄で行いました!… pic.twitter.com/WxGEJ9JRAM